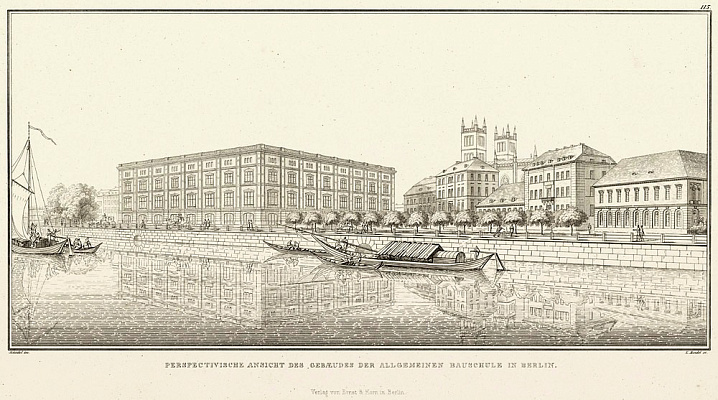

Русский научный институт (РНИ) относится к числу самых первых образовательных инициатив российского зарубежья. Он был открыт 17 февраля 1923 г. в Берлине, в здании старой строительной академии (Bauakademie по адресу Schinkelplatz, 6). На открытии Института речь произнёс последний ректор Московского Императорского университета М.М. Новиков. За ним выступил философ И.А. Ильин, один из лучших ораторов русской научной эмиграции. Свою речь он закончил словами: «Необходимо поставить перед собой задачу верного воспитания и верного правосознания в наших детях и в детях наших детей; чтобы избавить их и их внуков от того горя и того стыда, в котором ныне медленно сгорают наши души. Здесь, в стенах Русского научного института, суждено нам, изгнанникам, начать это дело. Отсюда должен зазвучать наш свободный академический голос, исследующий и учащий. И пусть главным источником нашего вдохновения в этом трудном и ответственном деле будет глубокая и предметная любовь к нашей чудесной и страдающей России!». (Ильин И.А. Проблема современного правосознания : публичная речь, произнесенная на открытии Русского научного института в Берлине 17 февраля 1923 г. Берлин: Прессе. С. 32).

Первым ректором был избран выдающийся инженер В.И. Ясинский, специалист в области энергетики, в прошлом профессор Московского технического училища. РНИ начал свою работу в составе 4-х отделений: правовое, экономическое, сельскохозяйственное и отделение духовной культуры.

За несколько месяцев до этого Германия приняла «целый груз» российских учёных, философов и литераторов в сентябре–ноябре 1922 г. Эта репрессивная акция советского правительства по отношению к инакомыслящей интеллигенции вошла в историю под метафорическим названием «философский пароход». В результате большевистской операции по высылке «нежелательных элементов» из России на двух кораблях «Oberbürgermeister Haken» (рейс 29–30 сентября 1922 г.) и «Preussen» (рейс 16–17 ноября 1922 г.) из Петрограда в Штеттин на территорию Веймарской республики было депортировано множество талантливейших российских умов.

Что с ними делать – вопрос был трудный. Интеллектуалы стремились не только сохранить образовательные и научные традиции дореволюционной России, но и развивать их в новом, пока ещё не изученном социокультурном пространстве. Немецкое правительство, с одной стороны, хотело укрепить связи с СССР (МИД Германии не планировало устанавливать прямые контакты с РНИ как с потенциально «антибольшевистской» институцией), с другой, – полагало, что власть большевиков – явление временное, а значит, учёные и философы рано или поздно вернуться в Россию (следовательно, в дипломатической сфере будет обсуждаться долг будущего российского государства перед Германией, которая «приютила» у себя русских эмигрантов). В итоге политический статус РНИ был сразу чётко определён: Институт должен всегда занимать нейтральную позицию по всем вопросам политики, Прусское отделение народного просвещения готово предоставить на первое время помещения в старой строительной академии, а финансирование Института должно происходить со стороны существующих немецких организаций, не имеющих прямого отношения к МИД Германии.

Что с ними делать – вопрос был трудный. Интеллектуалы стремились не только сохранить образовательные и научные традиции дореволюционной России, но и развивать их в новом, пока ещё не изученном социокультурном пространстве. Немецкое правительство, с одной стороны, хотело укрепить связи с СССР (МИД Германии не планировало устанавливать прямые контакты с РНИ как с потенциально «антибольшевистской» институцией), с другой, – полагало, что власть большевиков – явление временное, а значит, учёные и философы рано или поздно вернуться в Россию (следовательно, в дипломатической сфере будет обсуждаться долг будущего российского государства перед Германией, которая «приютила» у себя русских эмигрантов). В итоге политический статус РНИ был сразу чётко определён: Институт должен всегда занимать нейтральную позицию по всем вопросам политики, Прусское отделение народного просвещения готово предоставить на первое время помещения в старой строительной академии, а финансирование Института должно происходить со стороны существующих немецких организаций, не имеющих прямого отношения к МИД Германии.

Сама идея Института возникла благодаря диалогу между высланной русской профессурой (Русская академическая группа в Берлине) и Немецким обществом по изучению Восточной Европы под руководством профессора Отто Хётча (Hötzsch). В декабре 1922 г. Хётч встретился с представителем Наркомпроса в Берлине З.Г. Грюнбергом, который заверил его, что советская власть не имеет ничего против участия Германии в создании РНИ. Положительным примером, вдохновлявшим участников этого проекта, был Русский юридический факультет в Праге, который открылся 18 мая 1922 г. под руководством П.И. Новогордцева. Как раз в это время (с 1921) зародился феномен знаменитой «Русской акции» чехословацкого правительства – президент Чехословакии философ Т.Г. Масарик выделял большие деньги на поддержку русских эмигрантских инициатив в сфере образования и науки. Создание РНИ осуществлялось в горизонте тесного сотрудничества с русской научной диаспорой в Праге.

За время существования РНИ свои авторские курсы лекций прочитали выдающиеся философы и учёные: Н.А. Бердяев («История духовных течений в России», «Основы социальной философии»), С.Л. Франк («Введение в философию», «История древней философии», «История новой философии»), П.Б. Струве («Экономическая история России»), А.А. Кизеветтер («Русская история XVIII-XIX вв.»), А.И. Каминка («Русское торговое право», «Теория правового сознания») и др. По сведениям известного публициста и литератора Р.Б. Гуля «Я унес Россию» (1981), в организационный комитет Института входили: «профессора Ю. Айхенвальд, Н.Бердяев, Б.Бруцкус, Е.Зубашев, А.Кизеветтер, И.Ильин, А. Каминка, Л. Карсавин, Б.Одинцов, С.Прокопович, В.Стратонов, А.Угрюмов, А.Чупров, С.Франк (большинство профессоров — высланные)». (Т. 1: Россия в Германии. М., 2001. С. 185).

«Торжественное открытие с речами и приветствиями привлекло в стены нового учебного заведения несколько сот молодых людей, и так приятно было видеть в аудиториях и, особенно, в коридорах бодрое оживление, вызывавшее чувство умиления перед русским оазисом на чужбине».

И.В. Гессен. Годы изгнания (Paris: YMCA-Press. 1979. С. 82).

Слушать курсы РНИ могли следующие группы лиц: студенты, которые обучались в российских высших учебных заведениях до 1918 г., русские студенты, которые получали ранее образование в зарубежных университетах, а также выпускники средних школ в России (или заграницей). Всем желающим влиться в образовательную жизнь РНИ должно было быть не менее 16 лет. На момент открытия Института стоимость обучения за семестр составляла 5000 марок. Желающие слушать отдельные лекции и доклады без сдачи экзаменов платили 1000 марок. Для русских эмигрантов обучение в РНИ предоставляло возможность въезда и пребывания в Германии. Благодаря усилиям В.И. Ясинского и департамента иммиграции Берлина была создана договорённость, что желающие учиться в РНИ русские получали разрешение на въезд и пребывание в стране, а также визу без отметки пошлины и поручительства – таким образом приток новых студентов осуществлялся из Чехословакии, Франции и других государств.

Первый год работы Института был очень успешным: помимо ожидаемого притока обучающихся, РНИ наладил сотрудничество с эмигрантскими образовательными институциями Праги и Харбина. В тот же год был создан проект преобразования РНИ в Русский университет (что влекло за собой появление фундаментальной университетской традиции вдали от России). В самом начале 1920-х гг. Берлин превратился в один из крупнейших центров русской эмиграции – в городе проживало до 360 тыс. русских. Кроме того, ректор Ясинский добивался, чтобы выпускники РНИ смогли продолжить своё обучение в немецких и других высших учебных заведениях Европы.

Спустя год ситуация изменилась: несмотря на финансовую поддержку со стороны англо-американского Союза христианских молодых людей (YMCA) материальное положение Института оказалось крайне неустойчивым – что повлияло и на умонастроение профессуры, и на мотивацию студентов. Экономику Германии стало «лихорадить». Начиналась эпоха гиперинфляции и стремительного роста безработицы по всей стране. В 1924 г. некоторые сотрудники РНИ приняли решение покинуть Берлин и приезжать в Германию только для чтения курса лекций и докладов (так сделал, например, Бердяев). Однако выяснилось, что Институт не может оплачивать поездки – это означало отток наиболее талантливых сотрудников во Францию и другие страны, где экономическая ситуация была куда более стабильной. Вместе с тем немецкое правительство отказалось признавать дипломы РНИ объясняя тем, что Институт является «частным начинанием русских» и юридически закрепить его связь с университетами Германии невозможно, несмотря на (хотя по первоначальному плану 1922 г. О. Хётч добился, что РНИ будет сотрудничать с Берлинским университетом).

В 1926 г. из-за невозможности поддерживать систематический образовательный процесс РНИ перешел в статус только научного заведения. Деньги, получаемые от YMCA и немецких организаций, выплачивались за публикации работ о России и русской культуре на немецком языке. РНИ, по сути, стал одним из центров по изучению России, а не институцией по её возрождению в эмигрантских реалиях. После прихода к власти партии национал-социалистов РНИ довольно быстро, 31 июля 1933 г., перешел в ведение Рейхсминистерства просвещения и пропаганды. Еще 1 февраля 1932 г. Франк писал Чижевскому о том, что «наш Русский институт кончает свое существование и у нас свыше 10 русских ученых остаются без хлеба» (С.Л. Франк. Письма к Д.И. Чижевскому. // Русский Берлин, 1920–1945. М., 2006. С. 327).

За весь период существования Института на посту ректора были: В.И. Ясинский (1923–1931), С.Л. Франк (1931–1933) и И.А. Ильин (1933–1934). На долю последнего выпало самое тяжёлое время. Краткое пребывание И.А. Ильина в статусе ректора совпало с трансформацией Веймарской республики в Третий рейх. Было известно, что русский философ придерживался крайне правых политических убеждений и считал себя идейным противников большевизма и коммунизма. Спецслужбы нацистов внимательно следили за деятельностью русских эмигрантов. Разумеется, о радикально правой риторике журнала «Русский колокол» (1927–1930), где И.А. Ильин был и редактором, одним из авторов, им было известно. Из переписки русского философа с литератором И.С. Шмелёвым явствует, что нацисты хотели превратить РНИ в специфический центр пропаганды идеологии Третьего рейха. Конфликт, произошедший между Ильным и нацистскими спецслужбами, привёл к тому, что мыслитель покинул РНИ (9 июля 1934 г.) и уехал в Швейцарию. Новый ректор так и не был назначен. Институт, по сути, завершил свою историю. По некоторым сведениям, РНИ продолжил своё существование и в 1940 г., но уже вне академической культуры и вне диалога русских диаспор.

В 1945 г. после авиаудара здание Строительной академии на Шинкельплац, где некогда размещался Русский научный институт, сгорело. В 1962 г. по решению правительства ГДР Академия была полностью снесена для нового здания Министерства иностранных дел, которое, в свою очередь, было снесено в 1996-м. С 2004 г. началась постепенная реконструкция Строительной академии, символически был восстановлен угол дома, а фасад воссоздан с помощью гигантских баннеров с первоначальным видом постройки по проекту К.Ф. Шинкеля. К 2008 г. Шинкельплац был возвращен ее исторический облик, а в 2016-м Бундестаг принял решение о полном восстановлении здания Строительной академии.

На первом фото:

Сотрудники Русского научного института. Берлин, 1923

Слева направо, сидят: А.И. Каминка, М.М. Новиков, В.В. Стратонов, С.Л. Франк, В.И. Ясинский, Н.А. Бердяев, Ю.И. Айхенвальд, С.Н. Прокопович, Л.П. Карсавин

Стоят: В.Э. Сеземан, Б.П. Вышеславцев, А.А. Эйхенвальд, А.А. Боголепов, И.А. Стратонов, С.И Гессен, И.О. Марков (?), М.А. Таубе, Гогель (?), А.И. Угримов, И.А. Ильин, Б.Д. Бурцкус и др.

Синдеев А.А. Берлин 20-х годов. Русская эмиграция и немецкое окружение: к вопросу о взаимодействии культур в миграционной ситуации // Славянский мир: проблемы изучения. Тверь: ТГУ, 1998. С. 109–121. Будницкий О., Полян А. Русско-еврейский Берлин. 1920–1941. М.: НЛО. 2013. 496 с.

Гуль Р. Я унес Россию. Апология эмиграции. В 3-х томах. Россия в Германии. Т.1. Нью-Йорк: Издательство «Мост». 1981. 365 с. Интернет доступ: http://www.dk1868.ru/history/gul1_2.htm

С.Л. Франк. Письма к Д.И. Чижевскому (1932–1937) // Русский Берлин, 1920–1945: Международная научная конференция / Науч. ред. Л.С. Флейшман; Сост. М.А. Васильева, Л.С. Флейшман. М.: Русский путь, 2006 . С. 327–354. (Библиотека-фонд «Русское Зарубежье»: Материалы и исследования; Вып.6) .

Космач В.А. Создание и начало работы Русского научного института в Берлине (1923 г.) // Актуальные проблемы источниковедения: Материалы VI Международной научно-практической конференции, Витебск, 23–24 апреля 2021 г. Витебск: ВГУ имени П. М. Машерова. 2021. С. 130–132.

Резвых Т.Н., Цыганков А.С. С.Л. Франк и Русский научный институт в Берлине // История философии. 2022. Т. 27. № 2. С. 90–116.