Я вполне вошел в жизнь Запада, в мировую ширь лишь в Париже,

и у меня началось интенсивное общение с западными кругами.

Н.А. Бердяев. Самопознания. Опыт философской автобиографии

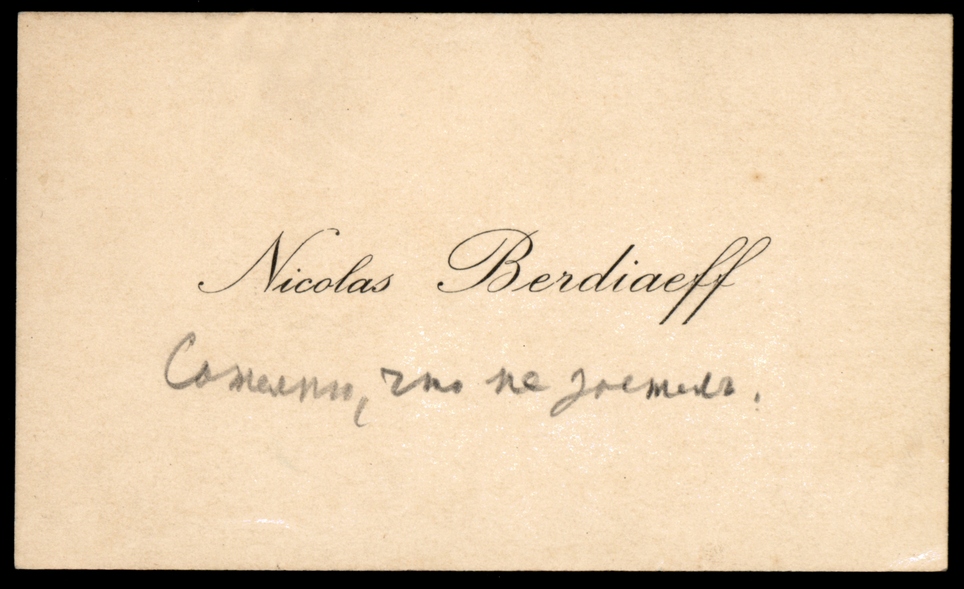

Выдающийся русский философ Николай Александрович Бердяев (1874–1948) получил окончательное признание европейского философского сообщества именно в Париже. Два года в Берлине (1922–1924) стали подготовительными, здесь мыслитель успел свыкнуться со своим статусом изгнанника и по-новому взглянуть на свои творческие перспективы, потребовавшие интеграции в европейский контекст. Переезд Бердяева из Германии во Францию оказался решающим для многих русских философов – вместе с собой мыслитель «забрал» и Религиозно-философскую академию (РФА), и издательство YMCA-Press, и журнал «Путь». Всё, что было начато в Берлине, – достигло своего расцвета именно в Париже. К 1924 году многим представителям русской диаспоры в Германии стало ясно, что именно французская столица станет крупнейшим центром диалога русской интеллигенции и европейского интеллектуального мира [см.: Герасимов Н.И. Николай Бердяев, 1874–1948. М., 2019. С. 62–68].

Выдающийся русский философ Николай Александрович Бердяев (1874–1948) получил окончательное признание европейского философского сообщества именно в Париже. Два года в Берлине (1922–1924) стали подготовительными, здесь мыслитель успел свыкнуться со своим статусом изгнанника и по-новому взглянуть на свои творческие перспективы, потребовавшие интеграции в европейский контекст. Переезд Бердяева из Германии во Францию оказался решающим для многих русских философов – вместе с собой мыслитель «забрал» и Религиозно-философскую академию (РФА), и издательство YMCA-Press, и журнал «Путь». Всё, что было начато в Берлине, – достигло своего расцвета именно в Париже. К 1924 году многим представителям русской диаспоры в Германии стало ясно, что именно французская столица станет крупнейшим центром диалога русской интеллигенции и европейского интеллектуального мира [см.: Герасимов Н.И. Николай Бердяев, 1874–1948. М., 2019. С. 62–68].

Найти жильё в самом Париже было крайне трудно для многих русских беженцев. Кроме того, материально Бердяевы (Николай Бердяев, его жена Лидия и сестра Лидии Евгения Юдифовна) все ещё продолжали бедствовать. И хотя философ после успеха книги «Новое средневековье» (1924) несколько поправил своё финансовое положение, денег для аренды квартиры в Париже было недостаточно. Князь С.Е. Трубецкой, тоже «пассажир» «философского парохода», предложил Бердяеву и его семье вариант – недорогая меблированная квартира в четыре комнаты в парижском пригороде Кламар, на нижнем этаже в доме 2 по улице Мартиал Грандчемп (rue Martial Grandchamp).

Железнодорожное сообщение между Парижем и Кламаром было отличным – до центра столицы можно было доехать за полчаса на трамвае или поездом. Для Бердяева это было крайне важно, потому что вскоре после переезда в Кламар философ должен был решить важнейшие вопросы – где размещать издательство и где проводить собрания Академии. Выбор пал на особняк по адресу бульвар Монпарнас, д. 10. Благодаря совместным усилиям Бердяева, П. Андерсона и В.В. Зеньковского в этом же доме расположились редакция «Вестника РСХД», Религиозно-педагогический кабинет и многие другие ключевые для деятельности русского религиозно-философского сообщества Парижа институции.

В 1928 году Бердяевы переехали в более удобную квартиру, находившуюся также в Кламаре по адресу 14 rue de Saint-Cloud. Недалеко от Бердяевых жила М.И. Цветаева (10, rue Lazare Carnot) [см.: Pavlinciuc P. The House of Berdyaev – A Place of Convergence between Cultures, Religious Practices and Philosophical Ideas]. В своём письме к Г.П. Федотову от 3 апреля 1933 года она пишет: «Вы же наверное будете у Н <иколая> А<лександровича> м.б. и ко мне зайдете? Только пораньше, чтобы гулять» [Цветаева М.И. Собр. соч.: В 7 т. Т. 7. Кн. 2: М., 1998. С. 19].

Окрестности Парижа располагали к прогулкам. В Медоне жил друг Бердяева французский теолог неотомист Ж. Маритен. Уже к концу 1920-х годов Кламар стал плавно переходить в Медон. Два небольших парижских пригорода разделяла пешая дорога [Макушинский А.А. Предместья мысли. Философическая прогулка. М., 2020. С. 5]. Именно по ней Бердяев и Маритен гуляли по вечерам, обсуждая большинство философских вопросов, в последующем ставших главными и для французского персонализма (Э. Мунье), и для европейского экзистенциализма (А. Камю, Ж.П. Сартр, К. Ясперс): как возможна духовная жизнь человека в мире, где прежнее представление о доме больше не имеет смысла? как возможна свобода после всех политических, социальных и экономических катастроф, свалившихся на человечество в начале XX века?

Окрестности Парижа располагали к прогулкам. В Медоне жил друг Бердяева французский теолог неотомист Ж. Маритен. Уже к концу 1920-х годов Кламар стал плавно переходить в Медон. Два небольших парижских пригорода разделяла пешая дорога [Макушинский А.А. Предместья мысли. Философическая прогулка. М., 2020. С. 5]. Именно по ней Бердяев и Маритен гуляли по вечерам, обсуждая большинство философских вопросов, в последующем ставших главными и для французского персонализма (Э. Мунье), и для европейского экзистенциализма (А. Камю, Ж.П. Сартр, К. Ясперс): как возможна духовная жизнь человека в мире, где прежнее представление о доме больше не имеет смысла? как возможна свобода после всех политических, социальных и экономических катастроф, свалившихся на человечество в начале XX века?

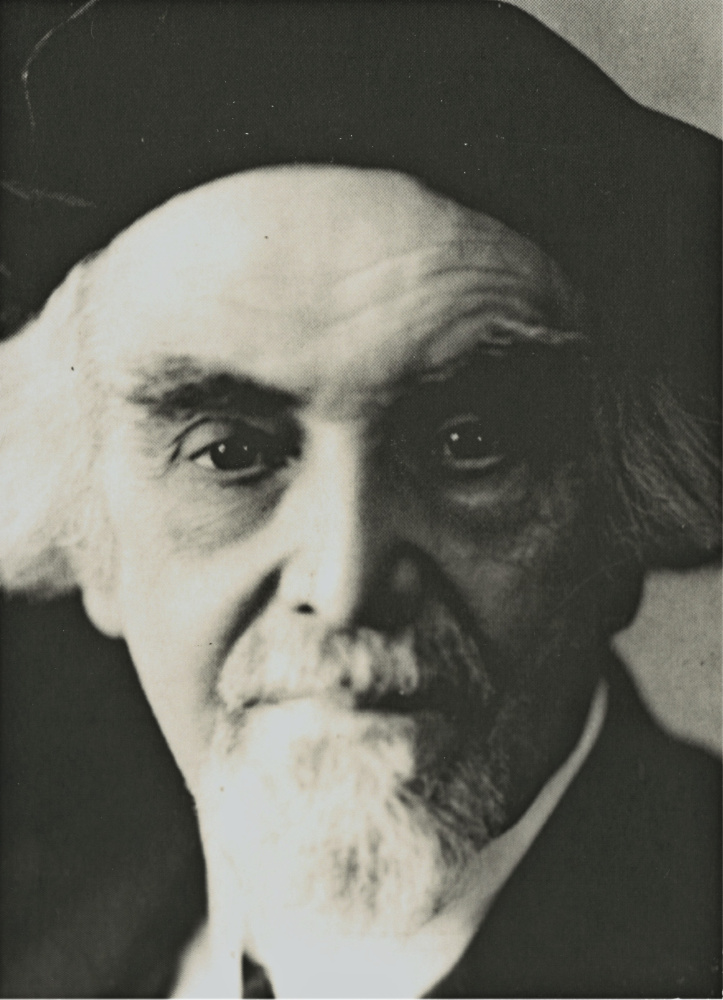

Бердяев почти каждый день ездил в Париж. И почти каждый день из Парижа приезжал кто-то из его коллег и друзей: Л.И. Шестов, о. Сергий (Булгаков), Г.П. Федотов, мать Мария (Скобцова), П. Паскаль, Г. Марсель и многие другие. Бердяевы решили продолжить начатую ещё в России в 1917 году традицию – регулярно устраивать у себя религиозно-философские собрания неформального характера с чаем и самоваром. В России в голодном 1917-м «чаем» служила заваренная кора деревьев, а вот во Франции чай действительно был чаем. Поэт И.В. Чиннов, заставший эти собрания уже после Второй мировой войны, так вспоминает свои разговоры с Бердяевым: «Мы, конечно, говорили о Боге и о свободе. Это был конек Николая Александровича. Свобода — не право, а обязанность человека. Человек как сын Божий (якобы созданный по образу и подобию Божьему) обязан о себе заявить <…> У него был такой казус — <во время разговора> мог вылезти язык. Тогда он доставал снежный платок. Постепенно удалял платком свой язык. Говорил он гладко. И это была манера аристократа. Был, конечно, сноб! Как Г. Адамович, как Л.Н. Толстой! Всегда черный пиджак, черный берет. Он очень рано начал лысеть. Серые, седые волосы спадали космами. Очень интересная наружность. Всегда одухотворенное лицо. Черный галстук бабочкой, как у художника. Белая рубашка. Вид у него был очень эффектный» [см.: Герасимов Н.И. Круглый стол «Николай Бердяев и его “Новое средневековье”. 145 лет философу, 95 лет книге». Дом русского зарубежья им. А. Солженицына. 5 декабря 2019 г. // Ежегодник Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына. 2020. № 10. С. 447].

«Там бывали русские, заезжие иностранцы, французы. Усаживались вокруг стола, пили чай, всегда с щедрым и великолепным угощением, кондитерским шедевром Лидии или Евгении, и болтали о том, о сем. Николай Александрович задавал вопросы, направлял разговор к более серьезной беседе, которая затем занимала остаток дня. Это уже не была московская Академия: ни председателя, ни протокола заседаний, но Бердяев, тем не менее, руководил дискуссиями. Он одушевлял их, придавал им интерес, иногда прямо наслаждение, своими остротами, обобщениями, категорическими выводами и теми вспышками гнева, о которых я уже говорил... Верхом наслаждения для большинства слушателей была дуэль Бердяев–Шестов. Если Шестова не было, дискуссиям словно чего-то не хватало... Короче говоря, в этих воскресных собраниях, несмотря на несколько профессорские манеры Бердяева, было что-то семейное. Я там, кажется, ни разу не заскучал».

Пьер Паскаль. Бердяев: человек (Бердяевский симпозиум. Сорбонна,

12 Апреля 1975. Цит по: Н. Бердяев и Л. Шестов.

Переписка и воспоминания / Публ. Н Барановой-Шестовой // Континент. Париж, 1981. № 30. С. 308)

В 1938 году Бердяев неожиданно получил от англичанки Ф. Вест (часто посещавшей эти собрания) в наследство крупную денежную сумму, которая, по её мысли, должна была поправить материальное положение философа [см.: Волкогонова О.Д. Николай Бердяев. М., 2010. С. 303]. Жизнь изгнанника всегда связана с отсутствием собственного жилья. Бердяевы, недолго думая, решили купить двухэтажный дом в Кламаре по адресу 83, rue du Moulin de Pierre. Именно в этом доме Бердяев пережил нацистскую оккупацию и первые послевоенные годы. Жена Лидия фиксировала все малейшие события того времени. 30 января 1940 года в своём дневнике она пишет: «Ни написал сегодня предисловие к своей новой книге “Философ<ская> автобиография”…<…>. Только что появился Луи (франц<уз>), кот<орый> у нас часто работал в саду. Приехал в отпуск с фронта. Бодрый, веселый... Вот такие, как он, решают победу. Всем доволен... От него повеяло свежестью деревенской жизни, воздухом полей...» [Бердяева Л.Ю. Профессия: жена философа М., 2002. С. 193–194].

Сам Бердяев не был прямо связан с антифашистским сопротивлением, но часть его друзей и коллег входила в «Сопротивление» (фр. Résistance). Например, мать Мария (Скобцова) и И.И. Фондаминский, соратники по «Православному Делу». Весной 1945 года русский философ стал одним из идеологов «возвращенства», которое поддержало репатриацию эмигрантов в Советскую Россию, т.к. страна победила нацизм и преодолела большевистский террор. Впрочем, сам Бердяев не сообщал о своих намерениях и скорее всего возвращаться не предполагал.

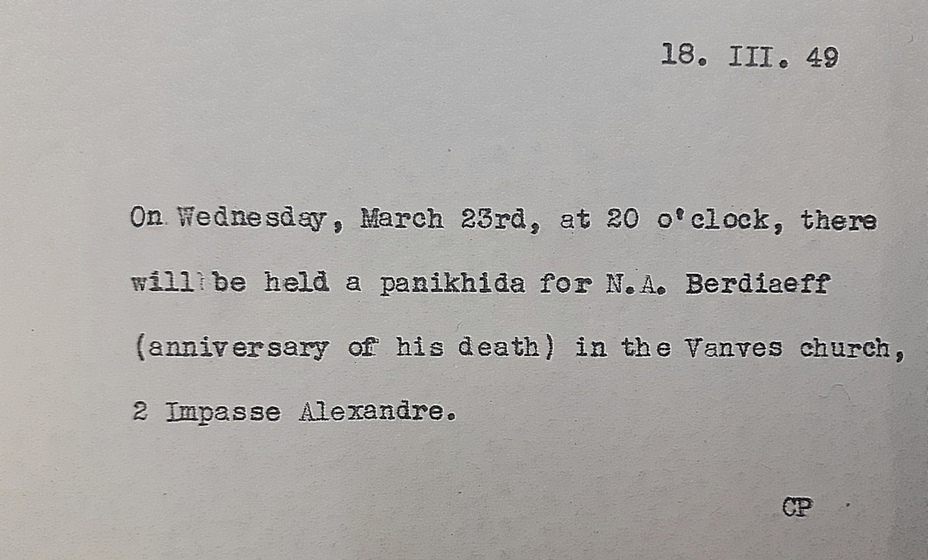

После войны он получил приглашение из Кембриджа – его удостоили звания почётного доктора теологии. В 1947 году Бердяев, уже будучи больным, продолжил участвовать в европейских философских конгрессах (в Женеве, в Берлине и многих других городах). Смерть застала философа за письменным столом, когда он работал над рукописью книги «Царство Духа и царство кесаря». Н.А. Бердяев был похоронен на местном кладбище.

В наши дни с вокзала Монпарнас отправляется поезд до Версаля с остановкой в Кламаре. Дом Бердяева открыт для гостей. На его письменном столе можно увидеть календарь с навсегда застывшей датой – 24 марта 1948 г.

Цветаева М.И. Собрание сочинений: В 7 т. Т. 7. Кн. 2: Письма / Сост., подгот. текста и коммент. Л. Мнухина. М.: ТЕРРА – Книжный клуб; «Книжная лавка — РТР», 1998. 352 с.

Бердяева Л.Ю. Профессия: жена философа / Сост., авт. предисл. и коммент. Е.В. Бронникова. М.: Молодая гвардия 2002. 262 с.

Волкогонова О.Д. Николай Бердяев. М.: Молодая гвардия. 2010. 411 с.

Герасимов Н.И. Николай Бердяев, 1874–1948. М.: Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына. 2019. 96 с.

Герасимов Н.И. Круглый стол «Николай Бердяев и его “Новое средневековье”. 145 лет философу, 95 лет книге». Дом русского зарубежья им. А. Солженицына. 5 декабря 2019 г. // Ежегодник Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына. 2020. № 10. С. 433–463

Макушинский А.А. Предместья мысли. Философическая прогулка. М.: Эксмо. 2020. 212 с.

Panteleimon P. The House of Berdyaev - A Place of Convergence between Cultures, Religious Practices and Philosophical Ideas. URL: https://rprt.northwestern.edu/people/research-scholars/the-house-of-berdyaev-a-place-of-convergence.pdf (Дата обращения 10.01.2025)