Наступил – и всё более наступает тот самый апокалипсис,

о котором столько говорилось и писалось, но как трудно жить им с полной душой,

ответственно, сильно и победно пред лицом всего, всего...

Из записной книжки С.Н. Булгакова

(Париж. 14–27 июня 1942)

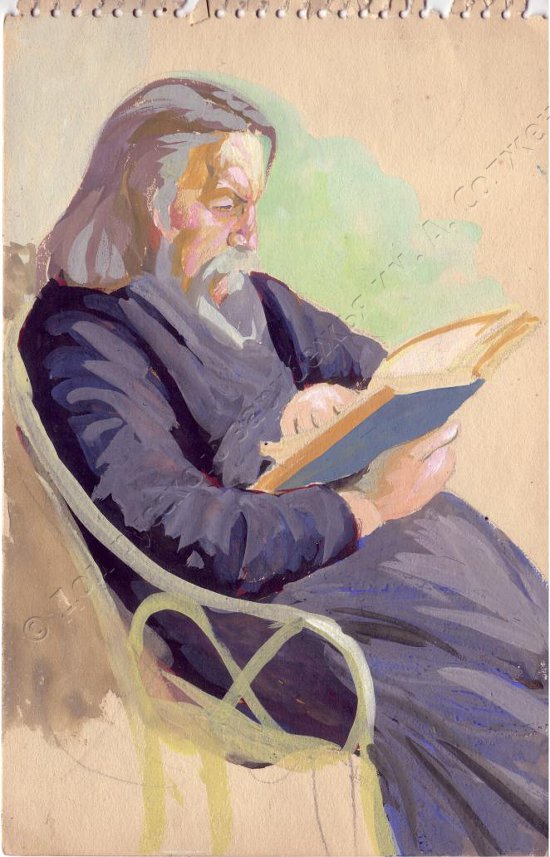

Сергей Николаевич Булгаков (1871–1944) принадлежит к числу наиболее талантливых философов России и Российского зарубежья, чей духовный путь пролегал «от марксизма к идеализму». В России Булгаков начинал как «легальных марксист», т.е. марксист, считающий возможным синтез марксистской философии с легальной политической работой. В дальнейшем, отойдя от марксизма, но всё ещё болезненно переживая проблему социально-экономической эксплуатации в Российской империи, Булгаков стал христианским социалистом и даже добился больших успехов в области политики, став депутатом II Государственной думы (от Орловской губернии). После революционных событий 1917-го философ занял антибольшевистскую позицию (хотя ни в какой политической кампании против большевиков не участвовал). Сильнейшим образом на Булгакова повлияло его общение с о. П. Флоренским. Дружба с русским богословом окончательно утвердила в нём потребность искать философскую истину в сфере православного богословия. В июне 1918 года Булгаков был рукоположён в сан священника.

По личной инициативе В.И. Ленина философ был включён в список учёных и деятелей культуры, подлежащих высылке на «философском пароходе». По постановлению ГПУ 30 декабря 1922 года вместе с семьей (женой Еленой Ивановной, дочерью Марией (Муной) и младшим сыном Сергеем) он покинул Россию (старший сын Федор был оставлен в СССР как лицо призывного возраста). На итальянском пароходе «Jeanne» они переправились в Константинополь, где провели первые месяцы своего изгнания. 25 апреля 1922 года из Константинополя они переехали в Прагу, где Булгаков получил работу преподавателя в Пражском университете в звании доцента Русского юридического факультета. В Праге он окончательно переходит от религиозной философии к богословию [см.: Козырев А.П. Отец Сергий Булгаков: два года в Праге // Философические письма. Русско-европейский диалог. 2020. Т. 3. № 4. С. 30–47). В начале 1925 года Булгаков заканчивает работу над статьёй «Ипостась и ипостаность», которая знаменует его переход от разработки религиозной философской метафизики к созданию специфического учения о Софии как Премудрости Божией [см.: Булгаков С., прот. Ипостась и ипостасность // Сборник статей, посвященных Петру Бернгардовичу Струве ко дню тридцатипятилетия его научно-публицистической деятельности. 1890–1925. Прага, 1925. С. 353–372].

Лишь в июле 1925 года философ приезжает в Париж по приглашению митрополита Евлогия для участия в создании Свято-Сергиевского православного богословского института. К моменту переезда в Париж о. Сергий был одним из активнейших участников экуменического движения и деятелей Русского студенческого христианского движения (РСХД). Его общение с английским духовенством способствовало усилению связей между англо-американской Ассоциацией молодых христиан (YMCA) и православной общиной русских эмигрантов. Выделенные со стороны Дж. Мотта (главы YMCA) денежные средства позволили Булгакову (вместе с М.М. Осоргиным, который занимался многими юридическими и финансовыми вопросами церковной жизни русских эмигрантов) купить для института бывшую кирху и соседний особняк в 19 округе Парижа на улице Криме. Русский богослов поселился по этому же адресу в небольшом помещении особняка, навсегда связав себя с жизнью института. Булгаков стал главой Свято-Сергиевского подворья, а также профессором кафедры догматического богословия.

Лишь в июле 1925 года философ приезжает в Париж по приглашению митрополита Евлогия для участия в создании Свято-Сергиевского православного богословского института. К моменту переезда в Париж о. Сергий был одним из активнейших участников экуменического движения и деятелей Русского студенческого христианского движения (РСХД). Его общение с английским духовенством способствовало усилению связей между англо-американской Ассоциацией молодых христиан (YMCA) и православной общиной русских эмигрантов. Выделенные со стороны Дж. Мотта (главы YMCA) денежные средства позволили Булгакову (вместе с М.М. Осоргиным, который занимался многими юридическими и финансовыми вопросами церковной жизни русских эмигрантов) купить для института бывшую кирху и соседний особняк в 19 округе Парижа на улице Криме. Русский богослов поселился по этому же адресу в небольшом помещении особняка, навсегда связав себя с жизнью института. Булгаков стал главой Свято-Сергиевского подворья, а также профессором кафедры догматического богословия.

В 1927–1928 годах о. Сергий посетил Великобританию, где проходили 1-я и 2-я англо-русская конференции, целью которых было сближение восточной и западной церквей. В результате работы конференций в 1928 году было образовано Содружество Св. Албания и преп. Сергия Радонежского. Лидерами организации стали англиканский еп. Чарльз и о. Сергий [см.: Кырлежев А.И. Албания святого и преподобного Сергия Содружество // Православная энциклопедия Т.1. М., 2000. С. 464]. Общественная и церковная деятельность Булгакова была во многом определена его стремлением к созданию масштабного философско-религиозного диалога, в котором бы преодолевались границы конфессиональных норм. Ярко выраженная экуменическая сторона философских воззрений о. Сергия нашла отражение в его богословском творчестве, направленном на прояснение (и усиление) идеи свободы в христианских текстах. Кроме того, сам Булгаков, признавая, что работает в границах православного богословия, считал необходимым расширять понимание концепций, которые выросли благодаря развитию христианства [см.: Zwahlen R.M. Eine Flaschenpost für das 21. Jahrhundert? Zum 150. Geburtstag von Vater Sergij Bulgakova // Историко-философский ежегодник. 2021. № 36. С. 196–220].

Свободолюбие и преданность христианской догматике привели о. Сергия к созданию специфической концепции о природе Софии, которая была встречена враждебно как со стороны Русской православной церкви заграницей, так и со стороны «советской» Русской православной церкви в России.

Софиологическая проблематика волновала Булгакова ещё до эмиграции, что ярко было выражено в его работе «Философия хозяйства» (1912), однако именно в цикле эмигрантских работ он пришёл к окончательному понимаю Софии как важнейшей идеи христианской онтологии. Согласно эмигрантскому «зрелому» Булгакову, София – это специфическая неипостасная сущность, объединяющее интегральное начало, благодаря которому возможно творение мира и Бога через самораскрытие природы Софии как Премудрости Божией. Такая вольная интерпретация софиологической темы взволновала духовенство до такой степени, что встал вопрос об обвинении о. Сергия в ереси.

Историк философии Н.Н. Карпицкий замечает: «В 1927 г. Архиерейский синод русской Православной Церкви в Карловцах обвинил С.Н. Булгакова в том, что своим учением о Софии тот модернизирует православие, а в 1935 г. в “Указе Московской Патриархии преосвященному митрополиту литовскому и виленскому Елевфрею” учение С.Н. Булгакова признано чуждым Православной Церкви. В указе осуждается учение о Софии как идеальном прообразе мира, притом живом существе, которое истолковывалось С.Н. Булгаковым сначала как особая ипостась, отличная от трех прочих, а позже – как не-ипостасная сущность Бога. В следующем году учение С.Н. Булгакова осудил Карловацкий собор, однако, благодаря заступничеству митрополита Евлогия, Епархиальный Совет оправдал о. Сергия Булгакова» [Карпицкий Н.Н. Софиология С.Н. Булгакова на изломе двух картин мира // Булгаковские чтения: Сборник научных статей по материалам IV Всероссийской научной конференции. С международным участием. Орел, 2010. С. 13]. Занимая пост заведующего кафедры догматического богословия, русский философ вовсе не собирался посвящать свою жизнь охране догматов. Напротив – он стремился использовать догматическое богословие для описания современного ему мира. Без творчества, согласно философским воззрения Булгакова, христианская догматика будет мертва.

1935 году в книге «Спор о Софии» В.Н. Лосский, тогда ещё малознакомый широкому эмигрантскому читателю философ, принял максимально критическую сторону в отношении софиологии Булгакова, в целом «подписываясь» под обвинениями со стороны разных церквей. Это привело к тому, что в философском сообществе российского зарубежья даже те, кто не соглашался с идеями Булгакова, образовали специфический «фронт», защищающий о. Сергия от разного рода нападок. В.Н. Лосский, выступив против русского богослова, настроил против себя очень многих выдающихся мыслителей, проживавших в Париже. Булгаков своей софиологией катализировал особый процесс – представители русской религиозной философии стали полемизировать с новым молодым поколением богословов (Н.Н. Афанасьев, архимандрит Киприан, архиепископ Василий (Кривошеин) и др.), не всегда готовых разделять дух свободомыслия в богословских вопросах, как это делали их предшественники, изгнанные из России. Например, Н.А. Бердяев написал в защиту Булгакову статью «Дух Великого инквизитора», в которой заметил, что речь идёт даже не о софиологии о. Сергия, а о том, каким будет будущее православной мысли, будет ли возможно свободное богословие: «Указ митрополита Сергия, осуждающий взгляды о. Сергия Булгакова имеет гораздо более широкое значение, чем спор о Софии. Затрагиваются судьбы русской религиозной мысли, ставится вопрос о свободе совести и о самой возможности мысли в православии» [Бердяев Н.А. Дух Великого инквизитора // Дух великого инквизитора (По поводу указа митрополита Сергия, осуждающего богословские взгляды о. С. Булгакова) // Путь. 1935. № 49. С.72]. В.Н. Лосский попытался объяснить свою позицию Бердяеву, но тот разорвал присланные ему письма. Лишь в 1936 году был опубликован критический ответ Лосского: «Вы считаете, что Ваши взгляды могут быть в большей степени признаны “еретическими”, чем учение о. С. Булгакова, что Вы менее православны и церковны, чем он. В последнем Вы, может быть, правы. Но именно поэтому Церковь призывает к ответу о. С. Булгакова, ибо его богословие для Нее не безразлично, и может пройти спокойно мимо Ваших, хотя бы и самых крайних высказываний, которые останутся для Нее не более как частным мнением». [Лосский В.Н. Письмо В. Лосского Н.А. Бердяеву // Путь. 1936. № 50. С. 29].

1935 году в книге «Спор о Софии» В.Н. Лосский, тогда ещё малознакомый широкому эмигрантскому читателю философ, принял максимально критическую сторону в отношении софиологии Булгакова, в целом «подписываясь» под обвинениями со стороны разных церквей. Это привело к тому, что в философском сообществе российского зарубежья даже те, кто не соглашался с идеями Булгакова, образовали специфический «фронт», защищающий о. Сергия от разного рода нападок. В.Н. Лосский, выступив против русского богослова, настроил против себя очень многих выдающихся мыслителей, проживавших в Париже. Булгаков своей софиологией катализировал особый процесс – представители русской религиозной философии стали полемизировать с новым молодым поколением богословов (Н.Н. Афанасьев, архимандрит Киприан, архиепископ Василий (Кривошеин) и др.), не всегда готовых разделять дух свободомыслия в богословских вопросах, как это делали их предшественники, изгнанные из России. Например, Н.А. Бердяев написал в защиту Булгакову статью «Дух Великого инквизитора», в которой заметил, что речь идёт даже не о софиологии о. Сергия, а о том, каким будет будущее православной мысли, будет ли возможно свободное богословие: «Указ митрополита Сергия, осуждающий взгляды о. Сергия Булгакова имеет гораздо более широкое значение, чем спор о Софии. Затрагиваются судьбы русской религиозной мысли, ставится вопрос о свободе совести и о самой возможности мысли в православии» [Бердяев Н.А. Дух Великого инквизитора // Дух великого инквизитора (По поводу указа митрополита Сергия, осуждающего богословские взгляды о. С. Булгакова) // Путь. 1935. № 49. С.72]. В.Н. Лосский попытался объяснить свою позицию Бердяеву, но тот разорвал присланные ему письма. Лишь в 1936 году был опубликован критический ответ Лосского: «Вы считаете, что Ваши взгляды могут быть в большей степени признаны “еретическими”, чем учение о. С. Булгакова, что Вы менее православны и церковны, чем он. В последнем Вы, может быть, правы. Но именно поэтому Церковь призывает к ответу о. С. Булгакова, ибо его богословие для Нее не безразлично, и может пройти спокойно мимо Ваших, хотя бы и самых крайних высказываний, которые останутся для Нее не более как частным мнением». [Лосский В.Н. Письмо В. Лосского Н.А. Бердяеву // Путь. 1936. № 50. С. 29].

Даже попрощавшись с политикой и оказавшись в эмиграции в качестве учёного и богослова, Булгаков всё равно оказывался в центре публичных социальных процессов. Жизнь и деятельность о. Сергия в Париже – яркий пример того, как посредством академического творчества можно создавать не просто философские, но и в широком смысле интеллектуально-духовные дискуссии.

В 1939 году врачи обнаружили у Булгакова рак горла. Хирургическая операция, к сожалению, не помогла – болезнь продолжала прогрессировать. Фашизм в Европе Булгаков встретил крайне отрицательно. Оказавшись в оккупированном немцами Париже, он продолжал служить литургии, несмотря на слабое здоровье. Последняя книга о. Сергия «Апокалипсис Иоанна» (1944) была написана за несколько дней до смерти. Она вобрала в себя апокалиптический дух эпохи – эпохи тоталитарных режимов, войны и новых духовных вызовов для всего человечества [см.: Сутягина Л.Э. С.Н. Булгаков и Свято-Сергиевский православный институт в Париже // Вестник Ленинградского государственного университета им. А. С. Пушкина. Философия: научный журнал. 2015. Т. 2. № 3 C.62–73].

О. Сергий умер 13 июля 1944 года и бБыл похоронен под Париже на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа. Наследие философа и богослова изучается как в России, так и в Российском зарубежье до сих пор. Труды Булгакова переводятся на разные языки, а его наследию посвящены многочисленные академические исследования.

1. Булгаков С., прот. Ипостась и ипостасность // Сборник статей, посвященных Петру Бернгардовичу Струве ко дню тридцатипятилетия его научно-публицистической деятельности. 1890–1925. Прага: Пламя, 1925. С. 353–372.

2. Бердяев Н.А. Дух Великого инквизитора // Дух великого инквизитора (По поводу указа митрополита Сергия, осуждающего богословские взгляды о. С. Булгакова) // Путь. 1935. № 49. С. 72–81.

3. Лосский В.Н. Письмо В. Лосского Н.А. Бердяеву // Путь. 1936. № 50. С. 27–32.

4. Кырлежев А.И. Албания святого и преподобного Сергия Содружество // Православная энциклопедия Т. 1. М.: Церковно-научный центр, 2000. Студит. 752 с. С. 464

5. Карпицкий Н.Н. Софиология С.Н. Булгакова на изломе двух картин мира // Булгаковские чтения: Сборник научных статей по материалам IV Всероссийской научной конференции. С международным участием. Орел: Издательство ОГУ. 2010. С. 9–15.

6. Сутягина Л.Э. С.Н. Булгаков и Свято-Сергиевский православный институт в Париже // Вестник Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина. Философия: научный журнал. 2015. Т. 2. № 3 C. 62–73.

7. Козырев А.П. Отец Сергий Булгаков: два года в Праге // Философические письма. Русско-европейский диалог. 2020. Т. 3. № 4. С. 30–47.

8. Zwahlen R.M. Eine Flaschenpost für das 21. Jahrhundert? Zum 150. Geburtstag von Vater Sergij Bulgakova // Историко-философский ежегодник. 2021. № 36. С. 196–220.