Свято-Сергиевский богословский институт – старейшее высшее православное учебное заведение в Западной Европе, памятник русскому богословию XX века. Он разместился в здании бывшей лютеранской кирхи и официально был открыт 31 мая 1925 года.

Ректором до 1946 года являлся его создатель митрополит Евлогий (Георгиевский, 1868–1946). Перед ним стояли две основные задачи: подготовка образованных служителей Церкви и развитие богословской науки. Писатель Б.К. Зайцев отмечал, что митрополиту был нужен «рассадник новых пастырей для Франции, Парижа. Но получилась не семинария, а Академия, высшее духовное учебное заведение» [Зайцев Б.К. Сергиево Подворье // Соб. соч.: В 5 т. Т. 7 (доп). Святая Русь. М., 2000. С. 419].

Ректором до 1946 года являлся его создатель митрополит Евлогий (Георгиевский, 1868–1946). Перед ним стояли две основные задачи: подготовка образованных служителей Церкви и развитие богословской науки. Писатель Б.К. Зайцев отмечал, что митрополиту был нужен «рассадник новых пастырей для Франции, Парижа. Но получилась не семинария, а Академия, высшее духовное учебное заведение» [Зайцев Б.К. Сергиево Подворье // Соб. соч.: В 5 т. Т. 7 (доп). Святая Русь. М., 2000. С. 419].

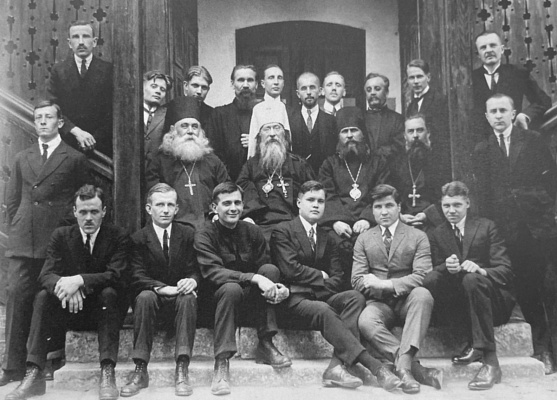

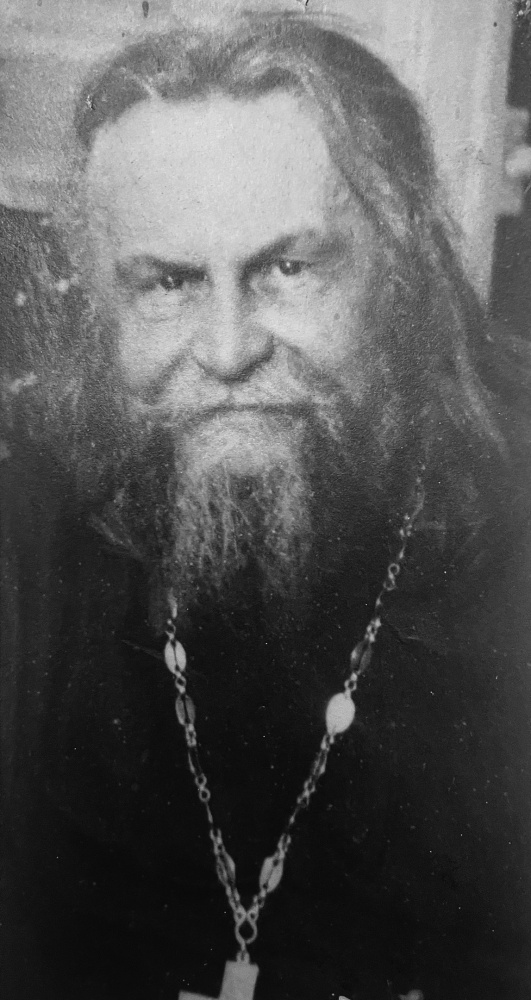

Первый инспектор института епископ Вениамин (Федченков, 1880–1961, с 1947 г. – митрополит) читал несколько курсов и был наставником церковного пения до 1930 года. Он установил обязательное посещение студентами утрени в храме преподобного Сергия Радонежского, соблюдение ими постов и послушаний. Епископ Вениамин ввел строгий стиль пения, основанный на традиционных старинных распевах. Во время его отсутствия в 1927–1929 годах и в 1931–1939 годах должность инспектора занимал протоиерей Сергий Булгаков (1871–1944), ставший по определению епископа Кассиана (Безобразова), «душой института». Он читал лекции по догматическому богословию и Ветхому Завету, был духовником студентов и деканом института в 1940–1944 годах.

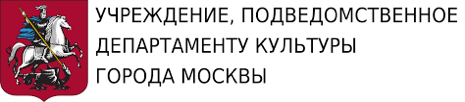

30 апреля 1925 года начались занятия пропедевтического (подготовительного) класса из десяти студентов, преобразованного осенью в первый курс. На нижнем этаже здания расположились учебные аудитории и библиотека (к 1939 году она составляла до 15 тысяч книг и журналов). Студенты занимали два помещения, в каждом из которых стояли 12 кроватей. На лекциях часто присутствовали монахи, жившие в кельях напротив Свято-Сергиевского подворья.

30 апреля 1925 года начались занятия пропедевтического (подготовительного) класса из десяти студентов, преобразованного осенью в первый курс. На нижнем этаже здания расположились учебные аудитории и библиотека (к 1939 году она составляла до 15 тысяч книг и журналов). Студенты занимали два помещения, в каждом из которых стояли 12 кроватей. На лекциях часто присутствовали монахи, жившие в кельях напротив Свято-Сергиевского подворья.

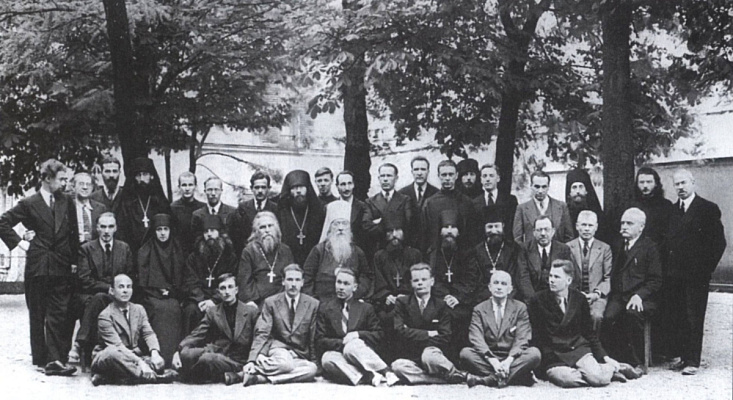

Первыми профессорами института были выдающиеся православные мыслители и богословы: о. С. Булгаков, епископ Кассиан (Безобразов), архимандрит Киприан (Керн), о. В. Зеньковский, о. Г. Флоровский, А.В. Карташев, Б.П. Вышеславцев, Г.П. Федотов. Доценты института в первые 25 лет его существования: о. Н. Афанасьев, В.В. Вейдле, Л.А. Зандер, В.Н. Ильин, Б.И. Сове, К.В. Мочульский, Ф.Г. Спасский. Преподавателями института до 1950 года также работали: И.А. Лаговский (читал лекции по истории Ветхого Завета, канонизирован Константинопольским патриархатом в 2012 г.), М.М. Осоргин (преподавал церковный устав, был регентом студенческого хора), П.Е. Ковалевский (латинский язык), архимандрит Лев (Жилле) (французский язык), монахиня Евдокия (Мещерякова; английский язык). Для чтения специальных курсов были приглашены: Н.А. Бердяев (история русской мыли), Н.Н. Глубоковский, С.Л. Франк, Н.О. Лосский, H.M. Зёрнов, С.В. Троицкий и др.

Под руководством последнего обер-прокурора Святейшего Синода Антона Владимировича Карташева (1875–1960) и Сергея Сергеевича Безобразова (1892–1965, с 1947 г. – епископ Кассиан) были разработаны устав и программа института. За основу они взяли предметы, преподаваемые в дореволюционных российских духовных академиях. В дополнение к этому было введено изучение истории западных церквей (на 2-м курсе) и истории западноевропейской культуры (на 3-м курсе). Институт сыграл важную роль в рождавшемся экуменическом движении, начав диалог с западным христианством.

Под руководством последнего обер-прокурора Святейшего Синода Антона Владимировича Карташева (1875–1960) и Сергея Сергеевича Безобразова (1892–1965, с 1947 г. – епископ Кассиан) были разработаны устав и программа института. За основу они взяли предметы, преподаваемые в дореволюционных российских духовных академиях. В дополнение к этому было введено изучение истории западных церквей (на 2-м курсе) и истории западноевропейской культуры (на 3-м курсе). Институт сыграл важную роль в рождавшемся экуменическом движении, начав диалог с западным христианством.

Расписание жизни студентов на подворье в 1926 году: подъем в 6.30, благовест на утреню в 7.00, пять лекций по 50 минут с 8.30 до 13.30, вечерня в 16.00, свободное время для занятий – три часа в день. По субботам продолжительность лекций уменьшалась до 35 минут, учащиеся занимались уборкой двора, помещений, несением послушаний. Они должны были посещать литургию по воскресеньям, вторникам и четвергам, участвовать в богослужениях пением, чтением и прислуживанием. Лекции в институте прерывались на первую неделю Великого поста, Страстную и Пасхальную седмицы и на Рождественские святки.

«С осени работа в Институте окончательно наладилась. Поначалу картина учебной жизни была трогательная. Внешний вид помещений: аудиторий, дортуаров, трапезной… был скромный, примитивный, граничивший с бедностью, но среди этого убожества веял подлинный церковный дух. Храм Подворья, к тому времени уже благоустроенный, благолепный, стал центром институтской жизни. Ежедневное посещение церковных служб было для студентов обязательно. Богослужение, как я уже сказал, отличалось строгостью церковного стиля, напоминая монастырские службы. Воспитанники были одеты в подрясники и походили на послушников. Трапезу они вкушали молча, слушая чтение «прологов» или «житий». Этим строго монашеским направлением институтской жизни наша богословская школа обязана епископу Вениамину, который по моему приглашению прибыл из Сербии еще на Пасхе и занял должность инспектора.

Состав студентов в Богословском институте пестрый, совсем не тот, что в наших духовных академиях, куда попадали подготовленные к богословским наукам воспитанники семинарий. Нам приходилось принимать офицеров, шоферов… лиц самых разнообразных профессий и биографий.

Конечно, наши студенты не без недостатков. Сказывается неподготовленность к богословской науке. Нет у них богословского мышления, нет сноровки разбираться в философских и богословских построениях. Лекции сдают, а с курсовыми сочинениями беда, они для них иногда трудность неодолимая. Эти недостатки не мешают им быть впоследствии примерными пастырями. С радостью могу сказать: они украшение Русской Церкви в изгнании».

Евлогий (Георгиевский), митр. Путь моей жизни: по страницам воспоминаний

(М., 2006. С. 241–242).

До 1930 года продолжительность обучения в институте из-за недостаточного финансирования составляла три, затем – четыре года. За первые 11 лет число студентов составило 133 человека, причем 52 из них рукоположили в священный сан. Служители Церкви первого выпуска: архиепископ Филадельфийский Никон (де Греве), архимандрит Савва (Струве), архимандрит Исаакий (Виноградов), епископ Мефодий (Кульман), иеромонах Иов (Щуров), иеродиакон Ювеналий (Егоров), о. М. Яшвиль, о. Г. Шумкин, о. Д. Клепинин (канонизирован Константинопольским патриархатом в 2004 г.).

Профессор Василий Васильевич Зеньковский (1881–1962), руководитель РСХД в 1924–1962 годах, возглавлял в институте кафедру психологии и педагогики, был создателем Религиозно-педагогического кабинета по работе с православной молодежью. Он видел в Движении поле для деятельности студентов и выпускников в качестве руководителей летних лагерей, секретарей и других активных работников. Кроме этого В.В. Зеньковский играл важнейшую роль в финансовой жизни института.

Профессор Василий Васильевич Зеньковский (1881–1962), руководитель РСХД в 1924–1962 годах, возглавлял в институте кафедру психологии и педагогики, был создателем Религиозно-педагогического кабинета по работе с православной молодежью. Он видел в Движении поле для деятельности студентов и выпускников в качестве руководителей летних лагерей, секретарей и других активных работников. Кроме этого В.В. Зеньковский играл важнейшую роль в финансовой жизни института.

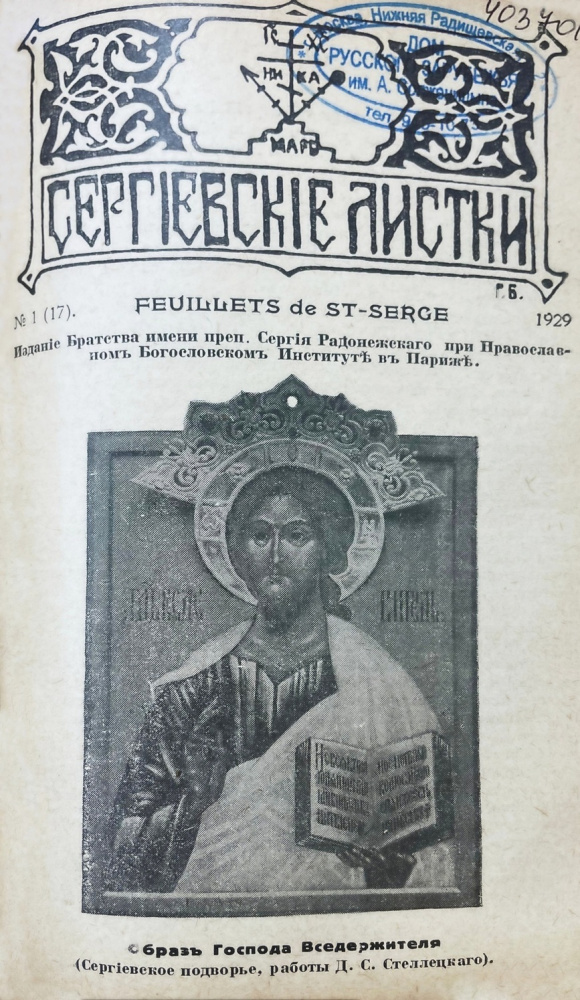

В 1927 году было основано студенческое Братство имени преподобного Сергия. Его первым старостой выбрали К.П. Струве (будущего архимандрита Савву), а секретарем – В.Н. Кульмана (будущего епископа Мефодия). Члены Братства посещали больных русских беженцев в госпиталях, служили панихиды на кладбищах, помогали военным инвалидам, занимались религиозно-педагогической и издательско-просветительной деятельностью. В 1928–1939 годах они выпускали журнал «Сергиевские листки». Печерский епископ Иоанн (Булин) распространял его в Эстонии, передавая им вырученные средства. Члены Братства основали заочную школу для обучения семей, проживающих далеко от Парижа, русскому языку и Закону Божьему.

Другим периодическим изданием богословского института стал журнал «Православная мысль», выходивший в 1928–1971 годах. Книги профессоров и выпускников нелегально проникали в СССР и издавались в самиздате.

С 1933 года институт получил право присуждать степень доктора богословия. Тогда же преподаватель, финансовый секретарь Лев Александрович Зандер организовал концерты русской церковной музыки в Швейцарии. Исполнителями древних песнопений были студенты института. До 1939 года хор под руководством бывшего артиста Мариинского театра Ивана Кузьмича Денисова дал около 300 концертов во Франции, Великобритании, Швейцарии, Голландии и Скандинавии. Выступления приносили средства для поддержания деятельности института.

На 1920–1930-е годы приходится расцвет парижского богословия и русской религиозной мысли во Франции. В это время многие преподаватели института переживали пик своей научной карьеры. Институт был не только образовательным и просветительским духовным центром, но и полноценной богословской школой, в рамках которой происходили научные споры и дебаты. На рубеже 1920–1930-х годов в стенах института стали обсуждаться наиболее яркие и дискуссионные богословские концепции.

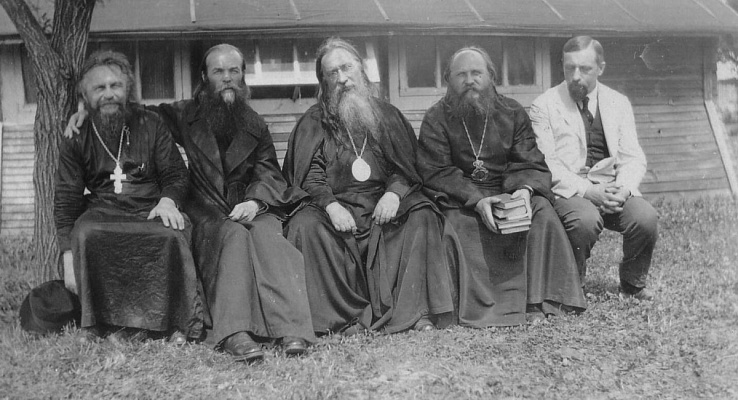

Именно в это время о. Сергий Булгаков завершил своё учение о Софии как Премудрости Божией, вызвавшее острую полемику и немало нареканий со стороны церковного мира. София, согласно булгаковскому богословию, – это специфическая сущность, в которой заложена идея самораскрытия, что позволяет усматривать в ней (т.е. в Софии) содержательный прообраз мира.

Г.П. Федотов в пору своего преподавания в институте создал оригинальный (и очень критический) культурологический подход в области толкования богословских вопросов. Русская духовная культура, с точки зрения философа, вобрала в себя большую часть установок византийского богословия, что в свою очередь определило дальнейший вектор развития религиозности средневековой Руси. К числу специфических черт русского православия Г.П. Федотов относит: 1) высокую роль физического контакта верующего со святынями (особенно ритуал целования); 2) сочетание любви и страха (часто в пользу страха); 3) религиозный радикализм (свойственный всем новообращённым народам). При этом он не считает, что православие зашло в тупик. Напротив, именно восточное христианство породило мистического богословие (И. Дамаскин, Г. Нисский), а значит, при должном внимании к проблеме личности способно к созданию куда более сложной онтологии, чем католичество [см.: Герасимов Н.И. Г.П. Федотов: между медиевистикой и богословием // Русская религиозная философия: учебник бакалавра теологии. М., 2024. С.447–52].

Г.П. Федотов в пору своего преподавания в институте создал оригинальный (и очень критический) культурологический подход в области толкования богословских вопросов. Русская духовная культура, с точки зрения философа, вобрала в себя большую часть установок византийского богословия, что в свою очередь определило дальнейший вектор развития религиозности средневековой Руси. К числу специфических черт русского православия Г.П. Федотов относит: 1) высокую роль физического контакта верующего со святынями (особенно ритуал целования); 2) сочетание любви и страха (часто в пользу страха); 3) религиозный радикализм (свойственный всем новообращённым народам). При этом он не считает, что православие зашло в тупик. Напротив, именно восточное христианство породило мистического богословие (И. Дамаскин, Г. Нисский), а значит, при должном внимании к проблеме личности способно к созданию куда более сложной онтологии, чем католичество [см.: Герасимов Н.И. Г.П. Федотов: между медиевистикой и богословием // Русская религиозная философия: учебник бакалавра теологии. М., 2024. С.447–52].

В противовес о. С. Булгакову и Г.П. Федотову, о. Г. Флоровский выступал как против «соловьёвской» традиции развития богословия (прежде всего, из-за слишком вольной интерпретации природы Софии), так и против академического изучения богословской науки как культурного феномена (полагая, что такой подход имеет мало общего с богословием). Богословие Флоровского – это опыт «неопатристического синтеза» и культура рассуждения на богословские вопросы с опорой на святоотеческую традицию. Согласно богословским воззрениям о. Г. Флоровского, творение мира Богом стоит трактовать не в контексте софиологии (мир как творение в результате отпадения Софии от Бога), а в контексте святоотеческого представления о мире как о «вечном свободном измышлении Бога». По мнению мыслителя, все способы интерпретации богословия с опорой на гуманитарные спекулятивные дисциплины бесплодны, т.к. они сводят богословские проблемы к вопросам светского гуманитарного знания [Посадский С.В. Сакраментальная традиция православия как основание христианского единства в наследии Г.В. Флоровского // Метапарадигма. Альманах: богословие, философия, естествознание. 2016. № 9. С. 142–145].

Во время Второй мировой войны занятия на рю де Криме продолжались. К началу 1944-го в институте было 12 студентов и 5 профессоров: о. В. Зеньковский, Л.А. Зандер, А.В. Карташев, архимандрит Киприан (Керн) и о. С. Булгаков, вскоре скончавшийся от рака.

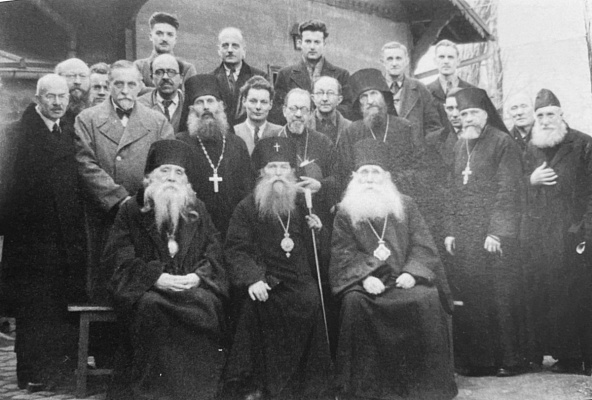

В 1946–1947 годах ректором был архиепископ Владимир (Тихоницкий), которого затем сменил епископ Кассиан (Безобразов), остававшийся главой института до своей смерти в 1965 году. В это время преподавателями работали выпускники института: о. Александр Шмеман, о. Алексий Князев, о. Иоанн Мейендорф, иеромонах Николай (Еремин), диакон Алексий Буткевич.

В 1949 году при Свято-Сергиевском институте были открыты Высшие женские богословские курсы, просуществовавшие до 1970-го. Через них прошли более ста человек. Под руководством архимандрита Киприана (Керна) в институте с 1953 года проводились международные летние съезды с участием богословов из разных стран.

Б.К. Зайцев в очерке «Тридцать лет» (1955) писал: «…в храме все звучат старинные распевы, колокол отзванивает монастырские службы. Растет библиотека, профессора читают уж теперь чуть ли не на пяти языках». [Зайцев Б.К. Отблески вечного. Неизвестные рассказы, эссе, воспоминания, интервью. СПб., 2018. С. 452].

В 1965 году ректором стал протопресвитер Алексий Князев, возглавлявший Свято-Сергиевский институт до своей смерти в 1991 году. При нем на учебу начали принимать женщин. В 1970-х годах был построен новый жилой корпус, трапезная и освобожден под классы первый этаж церковного здания. С того времени обучение является платным и ведется на французском языке.

Булгаков С., прот. Ипостась и ипостасность // Сборник статей, посвященных Петру Бернгардовичу Струве ко дню тридцатипятилетия его научно-публицистической деятельности. 1890–1925. Прага: Пламя, 1925. С. 353–372.

Федотов Г.П. К современным богословским вопросам // Вестник РСХД. 1935. № 12. С. 19–24.

Зеньковский В., прот. Духовно-воспитательная работа Богословского института // Вестник РХД. 1985. № 145. С. 246–254.

Свято-Сергиевское подворье в Париже: К 75-летию со дня основания. Париж; СПб., 1999. 255 с.

Зайцев Б.К. Сергиево Подворье // Соб. соч.: В 5 т. Т. 7 (доп). Святая Русь: Избранная духовная проза. Книги странствий. Повести и рассказы. Дневник писателя. М.: Русская книга, 2000. С. 418–422.

Евлогий (Георгиевский), митр. Путь моей жизни: по страницам воспоминаний. М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2006. С. 239–242.

Преподобный Сергий в Париже: История парижского Свято-Сергиевского Православного Богословского Института. СПб.: Росток, 2010. 710 с.

Хмыров Д.В. Свято-Сергиевский православный богословский институт в Париже: вклад русской науки в европейское образование // Материалы V Международной студенческой научно-богословской конференции Санкт-Петербургской православной духовной академии. Сб. док., 2013. С. 228–231.

Сутягина Л.Э. С.Н. Булгаков и Свято-Сергиевский православный богословский институт в Париже // Вестник Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина. 2015. Т. 2. № 3. С. 62–73.

Езова Л.Д. Свято-Сергиевское подворье в Париже // Catena. 2016. Т. 137. С. 217–226.

Клементьев А.К. Материалы к жизнеописанию Константина Петровича Струве (1900–1949), в монашестве архимандрита Саввы, благочинного Русского Типографского монашеского братства в селении Ладомирова в Словакии (по письмам родным и друзьям) // Вестник Екатеринбургской духовной семинарии. 2016. № 1 (13). С. 45–120.

Посадский С.В. Сакраментальная традиция православия как основание христианского единства в наследии Г.В. Флоровского // Метапарадигма. Альманах: богословие, философия, естествознание. 2016. № 9. С. 142–145.

Аронов А.А. К истории отечественного духовного образования: Свято-Сергиевский православный богословский институт в Париже // Мир образования – образование в мире. 2017. № 1 (65). С. 87–92.

Зайцев Б.К. Отблески вечного. Неизвестные рассказы, эссе, воспоминания, интервью / сост., вступ. ст., подг. текста и коммент. А.М. Любомудрова. СПб.: Росток, 2018. С. 450–452.

Пименов Г.Г. Милосердное служение православного Свято-Сергиевского богословского института в Париже. // Христианское чтение. 2019. № 1. С. 55–62.

Ликвинцева Н.В. Традиционализм и новаторство в формировании образовательной концепции Свято-Сергиевского православного богословского института в Париже // Вестник Свято-Филаретовского института. 2022. Вып. 41. С. 9–30.

Герасимов Н.И. Г.П. Федотов: между медиевистикой и богословием // Русская религиозная философия: учебник бакалавра теологии / Под общ. ред. К.М. Антонова. М.: Учебный комитет Русской Православной Церкви, 2024. 616 с. С.447–452.

URL: https://pravoslavie.ru/32208.html (дата обращения: 12.09.2024)

URL: http://saint-serge-russe.com/ (дата обращения: 12.09.2024)